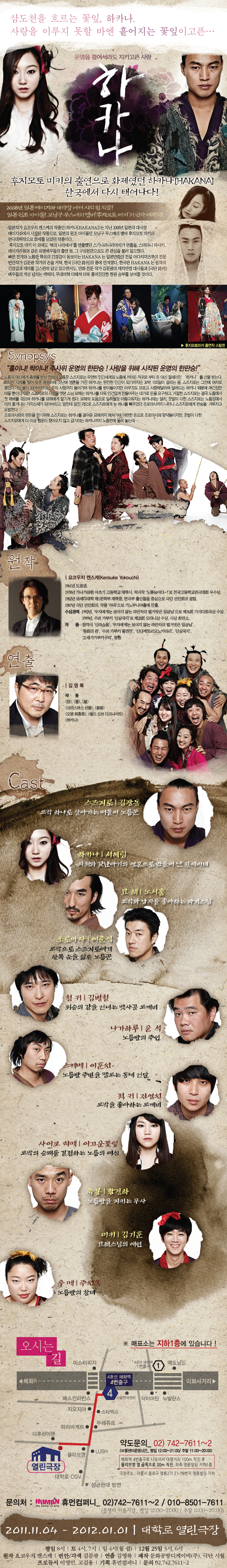

생과 사의 틈에서 꾸는 꿈, <하카나 (人夢)>

최고 관리자 / 2012-04-12 / 조회수 4036

생과

사의 틈에서 꾸는 꿈, <하카나 (人夢)>

송치혁

(고려대)

극단

: 시월

작

: 요코우치 켄스케

번안

: 김문광

연출

: 김영록

공연기간

: 2011.11.04 - 2012.01.01.

공연장소

: 대학로 열린극장

관람일시

: 2011.11.27. (일) 19:00

죽음조차

받아들일 수 있는 사랑은 존재하는 것일까. 언제부터인가 사랑의 모습은 변해가기 시작했다. 브라운관과 스크린에서는 더 이상 지고지순한 순정을

그리지 않는다. 소위 '쿨하다' 라는 수식어를 붙인 사랑의 모습들이 더 설득력 있게 다가오기 시작한 것이다. 극단 시월의 연극

<하카나>는 쿨한 현대의 사랑 노래에 의문을 제기한다. 밑바닥 인생들을 통해 그려내는 <하카나>의 사랑 이야기는 '쿨하다'

라는 수식어로 설명할 수 없을 만큼 구질구질하다. 하지만 이러한 구질구질함에도 불구하고 작년 겨울에 이어 올겨울에도 다시 돌아온 스즈지로와

하카나는 추운 겨울을 나야만 하는 우리에게 따뜻한 손을 내밀어 주고 있다.

극이

시작되면 무대 한 켠에는 삼도천을 지키는 청귀가 관객들에게 말을 건다. 자연스럽게 옛 이야기를 꺼내는 청귀를 따라 관객들은

<하카나>의 이야기 속으로 빨려들게 된다. 이야기가 시작되면 이내 삼도천은 사창가 안에 위치한 허름한 노름판으로 변한다. 이때 양

옆에 위치한 계단은 무대를 재연의 공간과 관람의 공간으로 구획한다. 쉽게 말해 1층은 사창가에 위치한 노름장이며 2층은 청귀가 관객들에게

이야기를 들려주는 삼도천의 공간인 것이다. 여기서 재미있는 것은 관객석의 구조이다. 1층과 2층으로 나누어진 무대와 마찬가지로 계단식의 형태를

띠고 있는 관객석은 청귀가 노름판을 내려다보듯이 관객들 역시 노름판을 내려다보게 해준다. 이는 관객이 청귀와 함께 스즈지로와 하카나의 이야기를

들여다보는 공통된 감각을 느끼게 해줌으로써 자연스럽게 관객을 극 속으로 끌어들인다. 이제 더 이상 관객들은 연극을 보러온 사람이 아니다. 우리는

죽은 지 7일이 지나 생사의 틈에서 서서 청귀의 이야기를 듣고 있는 사자(死者)들인 것이다.

경계에

선 마이너리티들

<하카나>의

무대는 사창가에 위치한 노름판이다. 이곳에선 사회에서 소외당한 사람들이 살고 있다. 특별한 거처 없이 이곳 저것 기웃거리는 노름꾼에서부터 몸을

파는 창녀, 저능아, 호모에 이르기까지 사회로부터 동 떨어져있는 인물들이 노름판에서 살아가고 있다. 이곳에서 일어나는 일들 역시 밑바닥 인생의

그것과 크게 다름없다. 돌아가는 주사위에 목숨을 걸고 벌어지는 싸움과 은밀하게 몸을 사고 파는 모습들은 정상적인 사회의 모습이라고 할 수 없다.

그 곳에서 살아가는 다양한 인간들은 사회와 분리된 채 살아가고 있다. 큰 돈을 얻고 세상으로 나가느냐 아님 모든 걸 잃고 쓰레기가 되느냐 하는

이들의 운명은 노름판을 하나의 경계선으로 만든다. 그들은 마치 살지도 죽지도 못한 채 삼도천에서 배를 기다리는 영혼들과 같아 보인다. 경계선

안에 갇혀버린 그들에게 희망이란 돌아가는 주사위와 같은 것이다. 언제 어디로 튈지 모르는 그들의 삶은 스즈지로가 끝없이 선택하던 ‘홀’과 같다.

사회에서 분리된 마이너리티들이 노름을 하고 성을 사고 파는 공간은 앞서 청귀가 이야기를 건네던 삼도천과 오버랩된다. 즉 생사의 틈인 삼도천과

사회와 비사회의 틈인 노름장은 하나의 경계인 것이다. 이처럼 <하카나>는 불안정한 경계에서의 ‘삶’을 그려내고 있는

것이다.

제한된

무대의 공간을 적절하게 현실 속으로 풀어놓는 <하카나>는 경계에 선 이들을 지금/여기로 불러들인다. 생사의 경계(삼도천)를 지키는

청귀가 풀어놓는 마이너리티들의 이야기는 무대라는 공간으로 관객들을 초대하는 동시에 경계 안에 선 이들의 삶을 노골적으로 드러낸다. 아름다운

집에서 하카나와 행복하게 살고자 했던 스즈지로의 꿈이 결국 경계를 벗어나지 못한 채 흩어져버리는 것은 어쩌면 당연한 결과일지도 모른다.

만들어진

꿈

이처럼

경계에 선 이들의 비극적인 삶을 그려내고 있는 <하카나>의 사랑은 아름답지만 한편으로는 이질적으로 다가온다. <하카나>가

주는 이질적인 느낌은 비단 일본색이 짙게 드리워져 있기 때문만은 아닌듯하다. 품을 수 없는 하카나를 두고 고민하는 스즈지로 앞에 파계승 묘해와

그의 호모 애인 미키마츠가 나타난다. 그들은 하카나를 아름답게 만들어주겠다며 스즈지로에게 제안을 하고, 결국 하카나는 이들을 따라 나선다.

끗발을 잃고 점점 몰락해가는 스즈지로 앞에 다시 돌아온 하카나는 교양과 예절을 바탕으로 스즈지로에게 사랑을 고백한다. 하카나가 전해주는 이질감을

스즈지로는 견뎌내지 못한다. 다시 돌아온 하카나가 보여주는 이 아름다움은 ‘교육’된 아름다움인 것이다.

적귀가

하카나를 처음 만들어냈을 때 하카나의 지능은 갓 태어난 아기와 마찬가지였다. 스즈지로가 하는 욕과 속어들을 천진난만하게 받아들이고 솔직한

눈빛으로 사랑을 갈구하는 하카나는 격이 없어 보임에도 때 묻지 않은 순수한 아름다움을 지니고 있다. 하지만 묘해에 의해 교양과 예절을 익히고

돌아온 하카나는 이질적이다. 도시락을 준비하고 순서에 맞춰 차를 내오는 행동 모두가 교양있는 미녀의 전형적인 모습이지만 이 때문에 하카나가

가지고 있던 순수함은 사라지고 세상에 의해 ‘만들어진’ 아름다움이 중심에 자리잡는다. 이처럼 만들어진 아름다움은 무질서하고 솔직했던 하카나의

진솔한 매력을 감추어버리고 스즈지로로 하여금 평범하게 살고 싶다는 꿈을 갖게 한다. 이때부터 스즈지로의 이야기와 하카나의 이야기는 설득력을 잃고

표류하게 된다. 두 시간에 가까운 러닝타임이 지겹지 않을 만큼 밀도있는 긴장감에도 마지막 장면에서 쉽게 눈물을 흘릴 수 없는 것은 만들어진

아름다움, 만들어진 꿈에 대한 이질감을 쉽게 떨쳐낼 수 없기 때문인지도 모르겠다.

하카나(人夢)는

스즈지로가 꾸는 꿈인 동시에 청귀가 꾸는 꿈이기도 하다. 하지만 이 꿈은 하카나가 꽃잎으로 화(化)했던 것처럼 허공에서 흩어져버리고 만다.

어쩌면 하카나는 존재하지 않는 허상에 불과한지도 모르겠다. 극단 시월이 겨울에 꾸는 <하카나>라는 꿈이 지금 우리에게 어떤 잔상을

남길지는 좀 더 두고 볼 일이다.

|

아카이브

종료공연

아카이브

종료공연