하유상의 리얼리티와 임형택의 비주얼에 대한 단상 <꽃상여>

최고 관리자 / 2012-04-19 / 조회수 6333

하유상의 리얼리티와 임형택의 비주얼에 대한 단상

반무섭 (연출가)

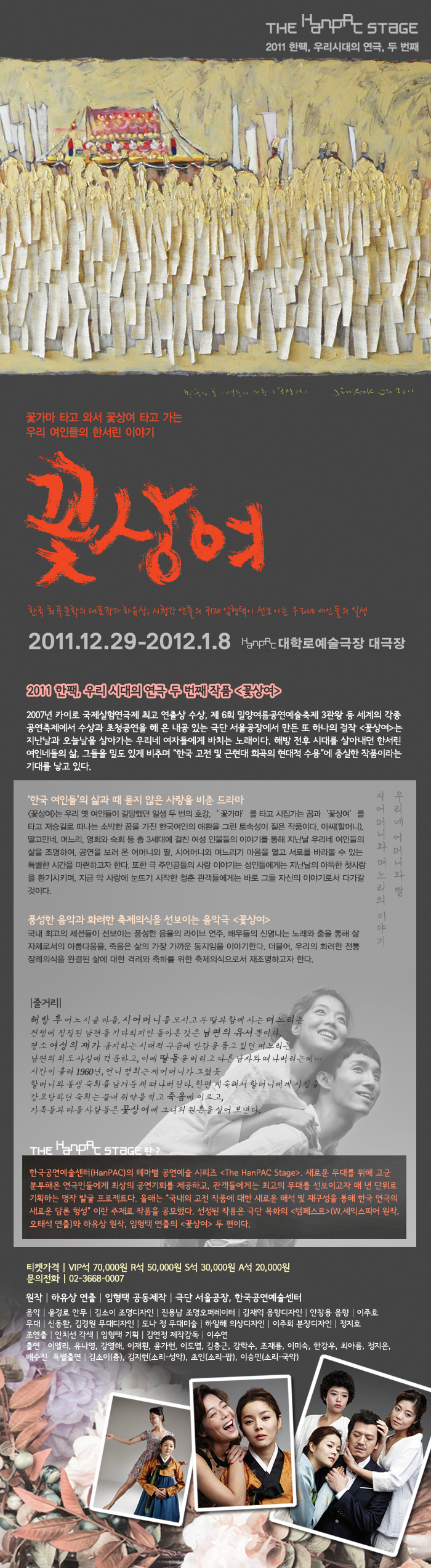

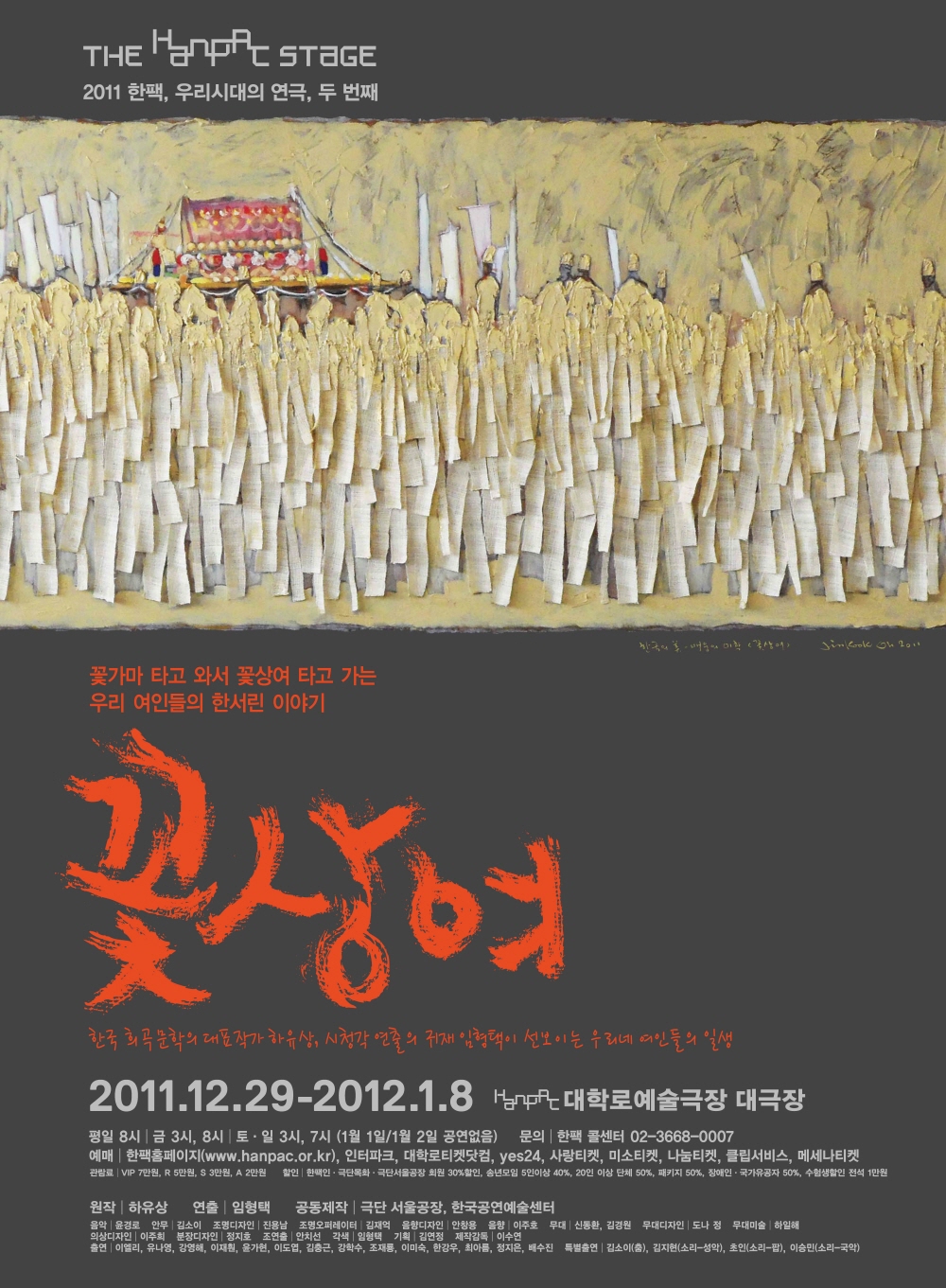

첫걸음을 딛은 “한팩스테이지”에서 선보인 주제는 ‘2011 한팩, 우리시대의 연극’이다. 시대를 초월하는 시대성을

가지고 국내외 고전작품에 대해 새로운 해석 및 재구성을 통해 한국 연극의 새로운 공연양식을 모색한다는 점에서 중요하다. 동서양의 다양한 희곡을

소재적 차원에서 차용하거나 과거의 세계관을 재현하는 수준을 넘어서서, 동시대인들의 감각, 스타일, 미의식, 형식미를 반영하고 새로운 미래적

전망과 가치를 제시하는 작품을 발굴하여 집중 지원했다고 한다.

극단 목화의 <템페스트>는 ‘해외연극의 한국적 수용’이라는 주제에서 극단 서울공장의 <꽃상여>는

한국 창작 희곡에 대한 새로운 방향성을 제시한다.

작가 하유상이 50여 편의 장막극 가운데 여러 가지 다른 내용의 작품으로 15편을 골라 펴내 장막희곡선집 “젊은이들”.

여기서 작가 하유상은 다음과 같이 밝히고 있다. <꽃가마>는 <꽃상여>의 성공에 힘입어 <꽃상여> 보다 나중에

쓰여졌지만 <꽃상여>의 전편인 셈이라고 밝히고 있다. 하지만 임형택의 <꽃상여>에서는 <꽃가마>에도 있고

<꽃상여>에서도 언급되고 있는 이런 아씨의 자세한 전사와 이 집안의 세밀한 가족사가 거의 생략되어 있다. 단지 삼대에 걸친 가족사의

뼈대와 법에 묶이지 않겠다는 여인들의 숨겨진 욕망만이 드러나 있다. 작가 하유상은 “젊은이들”의 꼬리말에서 아리스토텔레스의 시학에 의거한

극작법으로 이룩된, 관객의 감성에 호소하여 관객을 연극 속으로 끌어들여 극중 인물과 동일화된 감성을 느끼게 하려고 한 작품이

<꽃상여>라고 밝히고 있다. 그리고 자신의 작품에 대해서 아래와 같이 설명한다.

“단청으로 아로새긴 상여는 진정코 서러우리만큼 곱다 게다가 고운 비단에 붓글씨로 고인에 대해 새긴 만장을 앞세우고 요령을

울리며 상도꾼들의 만가도 구슬프게 행진하는 상여의 행렬은 화사한 한 폭의 그림이다.

꽃가마를 타고 시집와서 꽃상여를 타고 저승 간다. 나의 고향에서는 여자의 일생을 이렇게 요약한다. 그러므로 꽃가마를 타지

않은, 즉 시집가지 않은 여자는 여자로서 자격미달인 것이다. 따라서 처녀로 죽으면 상여로 출상하지 못하는 습관이 있다.

화사한 꽃상여의 이미지에다 이런 우리의 토속적인 습관이 길들여져서 이 작품이 이루어졌다. 또한 그런 여자의 일생을 3대에

걸쳐 끈질기게 펼쳐본 여자의 역사이기도하다. 나는 오래전부터 그런 우리의 토속적인 습관에 대한 깊은 관심을 갖고 진드감치 지켜보고 왔다. 그

결과 얻어진 귀중한 작품이라 하겠다.“

그렇다면 임형택의 <꽃상여>는 어떠한가? 임형택의 <꽃상여> 속 인물들은 갈등의 부분이 의도적으로

약화되어 있고 단순한 대신 분명하고 의지도 확고하다. 공연을 통해 하고자 하는 얘기나 접근 방식에 있어서도 정서적이기 보다 비쥬얼을 중시하고

있고 관객들과 정서를 나누기보단 보여주는데 치중하고 있다. 공연화는 원작희곡을 충실하게 해석하고 재현해내는 해석적 방식과 원작희곡의 소스만을

가져다 새로운 형식과 태도로 만들어나가는 창조적 방식으로 크게 나눌 수 있을 것이다. 아마 임형택의 작업은 후자에 더 가깝게 느껴진다.

이 방식에 있어서의 장단점을 논하고자 하는 것이 아니라 왜 그런 선택을 해야만 했는지가 자못 궁금하다. 왜 굳이 텍스트

위주의 리얼리즘 연극을 전혀 다른 형태로 풀어냈을까? 그것도 우리에게 잘 알려진 서양 고전이 아니라는 점이 더욱 의미심장한 것 같다. 공연은

무겁고 따분할 수 있는 내용을 매우 신나고 역동적으로 풀어냈다. 게다가 변화하는 무대와 영상과 조명, 춤과 노래, 소리로 충분한 향연을 만끽 할

수 있었다. 아래의 내용들은 공연화의 잘잘못에 대한 평가라기보다는 왜 그런 선택을 했어야 했는지에 대한 궁금증이 더욱 큰 부분들이다. 원작

텍스트는 고정화된 단일 세트로 이루어져있지만 임형택의 무대는 해체되고 재구성된다. 구체적인 형태를 가지기 보단 샤막틀 형태로 단순화되고 투과되고

공간이 자주 변형된다. 이러한 변형이 장점으로 작용할 때도 있지만 오히려 전환상의 어색함을 야기하기도 한다. 하지만 그보다는 구체적인 대청이나

평상, 여물통(?) 같은 대도구들과 실제적인 소도구들과 이러한 세트와의 발란스의 문제에 있어서는 곤혹스러워지기까지 한다. 논네온인지 led

조명인지 모르는 조명과 함께 대도구들이 들어올 때는 과연 무슨 연유로 저런 처리를 했는지 알고 싶어졌다. 내가 본 공연 둘째 날에는 어색하기

그지없는 전환수가 무대를 전환하느라 시간을 다 잡아먹었고 공연이 끝나기 전 날에 봤을 때는 그나마 배우들이 전환을 하기는 했지만 그러한 전환이

꼭 필요했는지 의아스럽다. 두 개의 단상을 이어붙였다가 나중엔 평상처럼 쓰기도 하고 분명 같은 공간인데 어느 부분에서는 하나만 쓴다거나 일관되지

않고 통일성이 결여되어 있다는 인상을 지울 수가 없었다. 게다가 비주얼적 요소로 작용을 하며 속을 비춰주는 샤막들이 무대 중간 높이에 걸쳐있을

때는 저건 과연 무슨 의미로 그랬는지 알 수가 없었다. 적극적인 조형미를 갖춘 것도 영상을 활용하는데 지대한 도움을 주는 것도 아닌 것 같고.

왜 같은 대도구(원작에서는 아마 우물이었을 것 같은데 물인 담긴 통)가 각기 다른 장소에 등장해서 다른 역할을 하는 것인지도 의아스럽다. 그것이

지나치게 사실적이고 분명한데 확장성을 가지고 변형하려면 좀더 단순하고 심플해서 다른 것들과 통일성을 갖추거나 했으면 어땠을까? 그리고 무대

장치의 배치에 있어서 아쉬움은 왜 지나치게 평명적이어야만 했을까 였다. 좀더 수직적으로 배치를 했어도 충분히 보일 수 있는 장면들을 거의 같은

평면에 배치한 까닭이 무엇일까? 굳이 그럴 필요가 있었는지도 궁금한 부분이다. 무대 좌우에 네 개의 단상에는 각각 sound 음, 악,

music이라고 쓰여진 팻말이 붙어있고 화려한 복식의 사람들이 간혹 등장해서 여러 가지 자연이나 동물의 소리 등등을 낸다. 구조적으로 보면

무대를 또 다른 서사적 공간으로 만들 수도 있었는데 지속적으로 앉아있지는 않았다. 왜 였을까? 그들의 복식은 지나치게 화려해 보였지만 극과

어울렸는지, 극적 진행에 도움이 되었는지? 간혹 무대에 등장하기 까지 했는데 효과적이었을까? 그냥 쭉하니 공간을 차지하고 있었다면 좋았을지도.

하지만 오케스트라와의 차별성에서 고민스러워지긴 했다. 공연은 그 다양함을 넘어서 성찬이라고 말 할 수 있을 만큼 너무나도 다양한 매체들이

결합되어 있다. 오케스트라와 가수, 춤과 음악, 소리, 조명, 영상 등등 거의 무대에서 볼 수 있는 모든 장르들이 등장한 것 같다. 하지만

이들이 조화 스럽게 결합되었는지, 각 부분들이 독자적으로 존재하고 극적 몰입도에 방해가 되었는지는 작품의 전체적인 의도가 무엇이었느냐에 따라

전혀 다르게 해석될 수 있을 것 같다. 극을 만든 사람의 의도를 제멋대로 판단하지 않고 극에 대해 더 많은 고려들을 해 볼 수 있는 기회를

갖는데 제대로 실마리가 풀렸으면 좋겠다.

|

아카이브

종료공연

아카이브

종료공연