매거진

대티기자단

매거진

대티기자단

로봇이 무대 위에, SF연극 < R.U.R >

로봇이 무대 위에, SF연극 < R.U.R >-

최고 관리자

최고 관리자

2013-07-08

2013-07-08

7830

7830

R.U.R

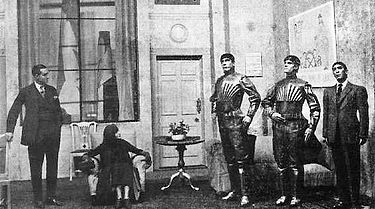

2013년 서울연극제 공식 참가작인

출처_ Wikipedia, the free encyclopedia

과학기술의 발전으로 야기될 사회문제와 위험성을 경고하는 이 작품은 SF적 요소를 가지고 있다. 소설이나 영화로만 접할 수 있었던 SF 장르가 희곡을 통해 연극으로 어떻게 재연될까. ‘극단 거미’의 대표이자

인간과 다른 모양을 하지 않은 로봇의 모습은 주제를 부각하는데 큰 도움이 되었다. 자연과 노동의 가치를 무시하고 탐욕 속에서 대량으로 로봇을 제작한 인간은 역으로 로봇에게 공격 받게 된다. 기술발전의 위험성을 무시하고 물질과 욕망을 위해 만든 로봇들은 결국 인간의 노예가 아닌 인간의 주인이 되고자 한다. 인간의 노동력을 대신하는 로봇은 인간과 겉모습도, 행동도 같다. 오직 다른 것은 새로운 생명을 잉태하여 계속해서 개체수를 늘릴 수 있느냐는 것이다. 극 중 헬레나가 불태워 버리는 로봇의 설계도는 과연 인간의 자궁과 대체될 수 있는 것인지 생각해보게 한다.

극 중 로봇의 이름은 ‘갈라테이아’이다. 그리스 신화에서 피그말리온이 조각하고, 입을 맞춰 인간이 된 조각상의 이름과 같다. 조각상에 숨을 불어넣자 몸이 따뜻해져 움직일 수 있게 되고, 사랑을 느끼게 된다. 그런 갈라테이아를 우리는 ‘사람’으로 인정한다. 로봇은 그 구성요소가 석고가 아닌 기계부품일 뿐 결국 갈라테이아와 같다. 인간과 같이 뛰고 사랑을 느끼는 여자 로봇의 이름을 ‘갈라테이아’로 설정하고, 극의 마지막에 갈라테이아를 조각하는 모습을 시각화함으로써 제시하며 위의 물음을 세련되게 던진다.

로봇 갈라테이아의 숲 속을 달리는 몸짓은, 극의 마지막 인간 헬레나의 달리기와 반복되는 구조로 나타나며 안정적인 구성으로 주제를 부각한다. 그 숲속을 달려 만나게 된 바다에 헬레나는 투신할 듯 불안하게 서있다. 그런 헬레나를 바라보며 관객들은 인간의 종말을 본다. 로봇은 인간과 같아 보인다. 생명력은 어디서 오는 것일까? 그것이 노동행위에서 기인한다면, 로썸 유니버셜(Rossum's Universal)은 반대로 로봇에게 생명을 불어넣어 비극을 맞이하게 된 것이다. 갈라테이아가 처음에 했던 대사를 인간 헬레나가 마지막에 되풀이 한다.

“난 헬레나다. 난 걷는다. 난 본다. 난 바람을 느낀다. 난 마음이 아픈 것을 느낀다. 난 사랑을 한다. 나는.. 누구인가?”

글_ 대학로티켓닷컴 대학생기자단 3기 이다영 dang291@naver.com

사진제공_ 극단 거미

이전

이전