매거진

대티기자단

매거진

대티기자단

곰팡이 같은 현실에 던지는 럭셔리한 냉소, 연극 <평상>

곰팡이 같은 현실에 던지는 럭셔리한 냉소, 연극 <평상>-

최고 관리자

최고 관리자

2013-06-04

2013-06-04

8632

8632

곰팡이 같은 현실에 던지는 럭셔리한 냉소

연극 <평상>

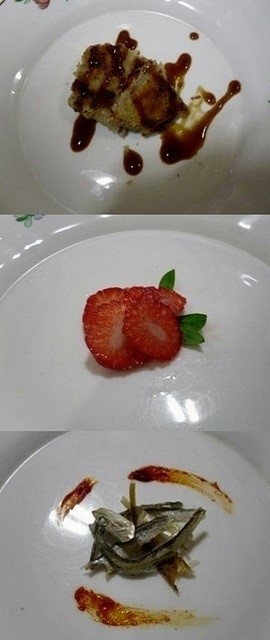

위는 ‘자취생의 사치’라는 제목으로 작년 온라인 커뮤니티 게시판에 공개되어 네티즌들의 주목을 받은 사진이다. 사진 속 음식들은 소량의 음식을 담은 것부터 정성스럽게(?) 데코레이션 되어있는 것까지 고급 레스토랑의 요리를 흉내 낸 것으로, 보는 이들을 폭소케 했다. 하지만 이 웃음 뒤에는 어딘지 짠한 감정이 남는다.

가진 건 멸치와 고추장이지만, 기분은 고급 레스토랑 요리로 내는 것. 연극 <평상>은 이러한 ‘자취생의 사치’와 비슷한 원리의 작품이다. 가진 건 재개발 지역의 허름한 판잣집과 부루마블 게임판이지만, 기분만은 거침없이 땅 투자를 하고 가정부를 거느리는 엄마와 아들의 이야기.

가진 것 없는 모자母子의 ‘상류층 코스프레’

남루하고 퀴퀴한 반지하 방에서 엄마와 아들이 대화를 나눈다. 목이 아픈 엄마는 ‘닥터’들이 ‘왕진’을 왔으면 좋으련만 하고 생각하지만, 요즈음은 뭐든지 셀프가 대세인 탓에 ‘어쩔 수 없이’ 내원을 결심한다. 애초부터 있지도 않던 가정부는 갑자기 집을 나가버려, 물 한 잔 떠먹기도 수고스러워 하며 투덜댄다. 세계 흐름을 운운하며 이제 한국 땅에 투자하는 건 미련한 짓이라고 한다. 그들은 부루마블 게임판을 보고 있다.

이들의 ‘상류층 코스프레’는 이렇게 ‘터무니없는 상황극’뿐만 아니라 ‘비꼬는 듯한 지나친 긍정’으로도 나타난다. 매해 장마철이면 집이 미니수영장이 되고, 사시사철 벌레들과 살아야하고, 집안 곳곳에 피어오른 푸른곰팡이는 잔디구장을 연상케 하는 탓에, 그들은 ‘친환경적인 시스템’ 속에서 살고 있다고 자부한다. 또, 강제철거로 천장이 뚫린 덕에 밤에 별도 볼 수 있고 시원한 바람도 맞을 수 있다.

기막힌 연기가 완성하는 기막힌 분위기

이들의 상황극 놀이는 언뜻 언뜻 던지는 농담이 아니다. 차분한 말투부터 젠체하는 눈빛이나 어깻짓까지, 진심으로 심취해있다. 그럼에도 몸에 배어버린 ‘보통사람의 지극히 일상적인 제스처’가 묘한 모순을 만든다. 가정부가 집을 나간 탓에 ‘어쩔 수 없이’ 짜장면을 시켜 먹을 땐, 나무젓가락을 쪼개 능숙하게 비빈다. 급하게 우걱우걱 먹는 모양새는 정말 품위 없다. 그렇게 먹다가 손목에 짜장이 묻으면 낼름 핥아먹기도 하고, 군만두도 무의식적으로 손으로 집어먹는다. 군만두 집은 손가락에 묻은 기름은 쿨하게(?) 옷에 닦는다. 이에 끼인 이물질을 손가락으로 쑤셔대는 것으로 식사를 마무리한다. 이 묘한 모순적 상황이 주는 기막힌 분위기는 순전히 배우들의 ‘연기의 힘’으로 만들어진다.

‘현실과 대조되는’ 상황극을 한다는 것

상황극 놀이로 현실을 유희하는 것은 현실을 바르게 보고 비판한다기보다 현실을 회피하고 싶은 절박함으로 보인다. 이러한 점에서 <평상>은 극단 사다리움직임연구소의 <굴레방다리의 소극>과 닿아있다. <굴레방다리의 소극>의 ‘대식’은 기억하고 싶지 않은 과거를 기억하고 싶은 대로 각색해 두 아들과 함께 매일 같은 연극을 반복한다. 대식 본인이 형제를 죽이지 않았다는 새로운 진실(거짓)을 만들어나가는, 그래서 자신의 죄책감을 사해주는, 그리고 이로써 계속 숨을 이어나갈 수 있게 해주는 것으로서의 연극을 하고 있다. 여기에서의 상황극은 놀이가 아니라 생존과 훨씬 가깝다. 이렇듯 대식에게 연극은 매우 중요한 삶의 방식이기 때문에 아들들의 사소한 대사실수에도 민감하게 반응하고 폭력을 일삼는다.

하지만 <평상>에서는 말과 몸에 밴 제스처가 이루는 모순에 무감각하고, 그 무감각한 장면이 관객의 웃음을 유발한다. <굴레방다리의 소극>보다는 가벼운 자조의 느낌이다. 때문에 <평상> 속 인물들의 절박함을 느끼기 어려운 관객이 있을 수도 있겠다. 하지만 부담을 강요하지 않으면서도 자연스럽고 가벼운 코미디는 ‘자취생의 사치’와 같은 공감과 슬픔을 이끌어낸다. 이것이 <평상>과 <굴레방다리의 소극>이 갖는 차이이다. 중요한 것은, 두 연극 모두, 이 상황극 놀이가 현실에 제대로 된 위안을 주지 못하고 있다는 점이다.

결말이 제시하는 <평상>의 비극성

연극 내내 응봉동 사장님이라고 불렸던 아버지의 등장으로, ‘상류층 코스프레’는 끝이 난다. 드디어 그 퀴퀴한 반지하방에 어울리는 현실적인 이야기들이 오간다. 한바탕 꿈을 꾸고 잠에서 깬 기분이다. 아버지는 지방에 살만한 곳을 알아봐 두었으니 그곳에서 새 삶터를 꾸리자고 제안하지만 모자는 의외로 거절을 한다. 그 무너져가는 집에 남기로 결정한 것이다. 한 시간 가량 열심히 자신들의 현실을 비꼬던 그들은 왜, 더 나은 생활을 할 수도 있는 기회를 스스로 날려버린 것일까. 각자의 길을 가자며 평상을 쪼개기까지 하면서 말이다.

아무리 허름하더라도 자신의 공간에 대한 특별한 애착이라도 있는 것일까. 혹은 영화 <인셉션> 속 ‘코브’의 아내가 환상과 현실을 분간하지 못하고 환상 속에 남는 것처럼 이들도 자신들이 만들어낸 환상에 안주하고 싶은 것일까. 함부로 사람이 사는 공간을 짓밟는 ‘인테리어 업자’(<평상>에서 강제철거 용역을 지칭하는 말)와의 설전 장면을 생각해보면 전자인 것 같기도 하고, 러닝타임 내내 어이없는 이야기만 하다가 뚫린 지붕을 통해 아름다운 꽃잎들이 떨어지는 환상적인 장면으로 마무리되는 것을 보면 후자의 안타까움 같기도 하다. 답이 보이지 않는 현실을 무시하고 그저 자신의 상상 속 환상만 쫓게 되는 안타까움 말이다.

명확하게 어느 쪽이라고 판단하기는 어렵겠지만 확실한 건 두 쪽 모두 희망을 찾아보긴 어려운 경우라는 점이다. 이것이 <평상>의 비극이 아닐까.

글_ 대학로티켓닷컴 대학생 기자단 3기 박영선

http://blog.naver.com/gogo_ys/

gogo_ys@naver.com

사진제공_ 극단 대학로극장

이전

이전