매거진

대티기자단

매거진

대티기자단

잊을 수 없는 고통, 그러나 나아가야 한다 <트라우마 in 인조>

잊을 수 없는 고통, 그러나 나아가야 한다 <트라우마 in 인조>-

최고 관리자

최고 관리자

2013-03-28

2013-03-28

10293

10293

잊을 수 없는 고통, 그러나 나아가야 한다 <트라우마 in 인조>

반정反正이라는 말을 한자 그대로 해석하면 되돌려 바르게 한다는 의미일 것이다. 조선의 16대 왕 인조는 광해군을 폐위시키고 왕위에 올랐다. 따지고 보면 임금으로서 썩 순탄한 출발은 아니었던 셈이다. 아버지에서 아들로, 혹은 다른 후계자에게로 정상적인 이양을 통해 정통성을 얻은 것이 아니라, 전대 왕을 끌어내리고 그를 부정하는 방식으로 왕위에 올랐기 때문이다. 좋지 못한 첫 출발은 앞으로 이어질 혼란과 참화를 예고하는 것이었을지도 모른다. 두 번의 호란과 굴욕적인 패배, 세자와 빈궁을 청에 볼모로 떠나보내는 수모. <트라우마 in 인조>는 시대의 비극을 그려내기 위해 인조를 무대로 불러낸다. 고통 받고 신음하는 인간 인조를 통해 작품은 권력의 속성과 역사의 의미에 대한 화두를 던지고 있다.

작품에서 인조의 트라우마의 중심축으로 그려지는 것은 소현세자와 강빈의 비극적 죽음이다. 청나라에 볼모로 끌려간 소현세자 부부는 오로지 조선의 부국강병을 꿈꾸며 청의 발전된 문물을 접하고 무역을 통해 부를 쌓는다. 그러나 조선에서 인조의 후궁 소용은 자신의 자식을 왕위에 올리기 위해 세자와 인조의 사이를 벌려놓는다. 시간이 흘러 소현세자와 강빈이 귀국하지만 아들과 며느리를 맞는 인조의 태도는 싸늘하기 그지없다. 이미 인조는 세자가 무능한 자신을 폐하고 왕위에 오르려 한다는 소문에 넘어갔기 때문이다. 반정으로 왕이 된 인조이기에, 반정의 소문에 더욱 예민하게 반응할 수밖에 없었을 것이다. 귀국 후 병을 앓던 소현세자는 어의에 의해 독살당하고, 강빈은 소용을 저주하고 수라상에 독을 넣은 혐의로 억울하게 사사된다.

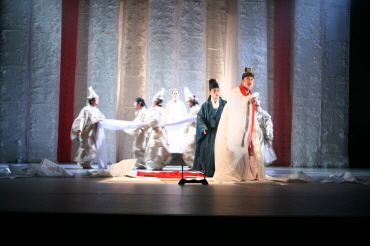

아들과 며느리의 죽음이 인조에게 남긴 상처는 크고 깊었다. 극의 첫 장면 붓을 쥔 인조의 손은 부르르 떨리고, 그는 목의 통증을 호소한다. 꿈인지 환영인지 새하얀 소복을 차려입고 나타난 강빈은 억울한 죽음과 이루지 못한 꿈의 대가를 물으며 인조를 추궁해 온다. 전통미가 살아있는 새하얀 한복과 무대를 뒤덮은 흰 천은 강빈의 환영에 사로잡혀 압박당하는 인조의 흔들리는 내면과 맞물려 섬뜩한 효과를 자아낸다. 인조가 목에 두르고 있는 붉은 천은 반정부터 소현세자와 강빈의 죽음까지, 끝없이 이어지는 피의 연쇄를 암시하며, 또한 목의 통증으로 드러나는 인조의 죄의식이기도 하다.

인조의 딜레마는 그가 고통 받고 신음하면서도 제 고통과 신음을 스스로 인정할 수 없는 위치에 있다는 것이다. 그의 트라우마는 죄의식과 직접적으로 연관되어 있기 때문이다. 강빈의 한을 인정하는 것은 곧 아들 부부를 죽음으로 몰고 간 자신의 잘못을 인정하는 것이 된다. 그렇기에 표출되지 못한 고통은 트라우마가 되어, 목의 통증과 손 떨림으로 또 불현 듯 나타나는 과거의 환영으로 인조의 숨통을 조여 온다. 인조는 반정이 잘못 되어 사지가 찢기는 악몽을 꾸며 결코 스스로 왕의 자리를 원한 것이 아니었노라고 울부짖는다. 인조는 원치 않게 군왕의 짐을 지고 역사의 풍파 앞에서 흔들리는 나약한 개인으로 그려진다. 작품은 그의 불안한 내면을 충실히 따라가며 비극적 역사의 무게에 짓눌린 고통스런 얼굴을 포착하고 있다.

극의 클라이맥스는 옳음과 그름, 역사의 승자와 패자에 대한 인조와 강빈의 치열한 논쟁일 것이다. 인조는 강빈을 재물에 눈이 멀어 지아비를 죽음에 이르게 한 죄인이라며, 그녀를 사사한 자신의 정당성을 주장하지만 강빈은 역사가 그녀의 못다 이룬 진보적 이상과 나라를 위한 진심을 기억할 것이라고 항변한다. 강빈의 망령이 인조의 트라우마에서 빚어진 환영이라면, 이 문답은 결국 인조의 가책이고, 스스로에 대한 자해이다. 결국 인조는 역사가 그를 무어라 기억할까 두려웠던 것일 테다.

강빈은 인조의 목에 둘린 붉은 천을 거두어들인다. 조선을 위해서라면 한을 잊을 수 있노라고, 조선의 미래를 위해 나아가는 발걸음을 멈추지 말라는 것이다. 꿈에서 깨어난 인조는 더 이상 목의 통증이 느껴지지 않는 것을 깨닫는다. 억울한 죽음의 진실은 여전히 밝혀지지 못했고, 인조의 죄책감 또한 사라지지 않을 것이다. 그러나 그는 강빈이 부탁했듯, 나아갈 수밖에 없다. 나아가야 한다. 고통과 가책을 기억하되 그것에 발 묶이지 않고, 트라우마를 넘어서. 그것이 남겨진 이로서 할 수 있는 유일한 일이기 때문이다. 어쩌면 역사는 그러한 무거운 발걸음으로 맥을 이어온 것일지도 모른다.

글_ 대학로티켓닷컴 대학생 기자단 3기 박희정 hjpark7902@naver.com

사진제공_ 네이버카페 [집현.제의와놀이-KOTTI]