매거진

대티기자단

매거진

대티기자단

고전을 통해서 바라본 대한민국의 지금

고전을 통해서 바라본 대한민국의 지금-

최고 관리자

최고 관리자

2012-04-07

2012-04-07

9646

9646

공연장 찾기=보물찾기

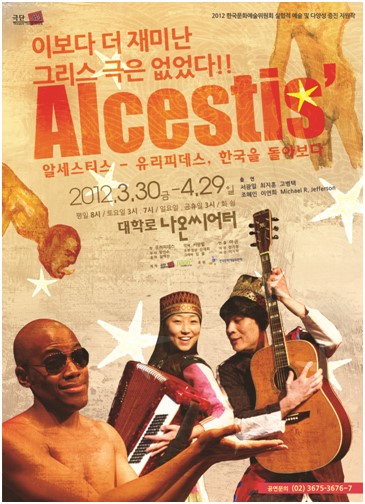

연극을 보기 위해서 사람들은 꽤난 먼 거리를 지나 대학로에 온다. 비단 이건 나뿐만이 아니라 많은 관객들이 그렇다고 생각이 된다. 대학로는 전 세계를 통틀어 따져 보아도 특이한 동네이다. 누가, 언제부터인지 정확하지 않지만 하나둘 모인 극장들이 이렇게 큰 하나의 연극판을 만들어 놓았다. 지금도 그래서 혜화역 근처 곳곳에는 극장이 있는지도 모르게 공연장이 자리하고 있다. 몇 년 전 선돌극장에서 연극을 본 적이 있었다. 혜화동 로터리에서 한참을 걸어야 찾을 수 있었던 그 공연장을 보면서 ‘아이고, 이렇게 꽁꽁 숨겨놓은 극장을 사람들이 어떻게 찾아오려나’ 걱정했던 기억이 있다. 내가 이번에 이야기 하려는 연극 <알세스티스>도 역시나 보물처럼 꽁꽁 숨겨놓은 나온씨어터에서 상연되고 있었다.

공연의 시작 그리고 알세스티스

언제나 공연장에 대한 나의 생각은 같다. 공연장은 관객이 발을 들인 그 순간부터 무대가 되며, 공연의 연장선상에 있다는 생각. 이 공연의 나의 그런 생각을 정확히 실현한 공연이었다. 대기하던 관객들이 로비에서 공연장 안으로 들어서자 무대에서 배우들이 연주를 하면서 흥을 돋아주었다. 사람들은 낯선 옷에 낯선 모습을 하고 그저 신나게 춤을 추고 연주하는 배우들을 보면서 신기하다고 느꼈다. 그것이 공연의 첫 느낌이었다.

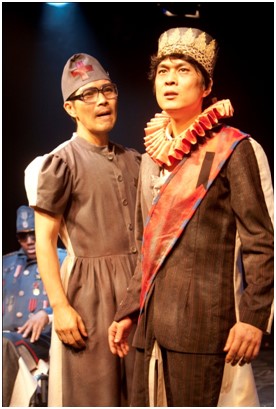

사람들이 모두 자리에 앉을 때까지, 한 번의 휴식과 두 번의 같은 노래 연주가 있었다. 그러나 사람들은 지나면서 장난을 치는 남자배우의 모습에 지루함을 느끼지 못했다. 그리고 연극이 이내 시작되었다. 이 공연은 사람들이 보통 어렵다고 느끼는 그리스 고전 희비극인 <알세스티스>를 원작으로 하여 현대적 감각을 입힌 새로운 형태의 ‘알세스티스’라고 말할 수 있다. 공연의 제목인 ‘알세스티스’는 이야기의 주인공이면서 동시에 페라이의 왕인 ‘아드메토스’의 아내의 이름이다. 그녀는 젊은 나이에 죽을 운명을 타고난 남편을 대신해서 죽음을 택하게 되고, ‘아드메토스’는 사랑하는 아내에게 영원히 사랑할 것을 맹세하며 다시는 흥겨워하지도 다른 누군가를 사랑하지도 않기로 맹세를 한다. 하지만 그녀가 목숨을 다한 그날 밤, ‘아드메토스’의 절친 ‘헤라클레스’가 그를 찾아오고 아내의 상중이었지만, 그는 ‘헤라클레스’를 맞이해 전쟁 전 파티를 열어준다. 이후 ‘알세스티스’의 죽음을 알게 된 ‘헤라클레스’는 지하세계에서 ‘알세스티스’를 데려와 ‘아드메토스’에게 데려다 주고 그 둘은 다시 재회하게 된다.

2012년 새로운 알세스티스

재회를 하고 그 둘이 행복하게 살았는지 아니면 신화 속 오르페우스처럼 다시 헤어지게 되었는지는 알 수 없다. 나레이션은 그 둘이 행복했을지 의문을 남기고 맨 처음 배우들이 모여 불렀던 노래를 부르면서 공연은 막을 내린다. 아니 사실 막을 내리지 않는다. 처음 배우들이 관객들을 맞이할 때처럼 그들은 노래와 춤을 추면서 자연스럽게 무대에 남아있고 관객들만이 무대를 빠져나갔다. 공연장을 나서는 사람들은 얼굴에 의문을 한가득 품고 돌아가는 것처럼 보였다.

이 공연은 큰 줄거리를 뼈대로 다양한 장치들을 통해서 새로운 형태의 알세스티스를 만들어 내 관객들에게 보여주었다. 이것은 어떤 하나의 서사적 설명이기 보다는 짧은 메시지의 전달처럼 보였다. 예를 들어, 이방인의 몸으로 아드메토스의 아이들을 낳고 살았던 알세스티스가 죽음을 맞이하는 장면에서는 인터뷰 형식이나 비디오 화면을 덧붙여 한국사회에서 살아가고 있는 이주여성들의 모습을 대변해주었다. 또한 아내의 상을 치르면서도 헤라클레스의 접대를 소홀히 하지 않는 아드메토스의 모습에서는 한국의 허위의식과 권력주의적인 모습을 날카롭게 비판하는 것 같았다. 이처럼 고전의 작품을 다루면서도 현대적인 시각으로 우리에게 메시지를 전달하는 이 공연은 관객들에게 그 어떤 참여도, 공감도 요구 하지 않지만 많은 이야기를 하고 있는 것 같았다. 하지만, 다소 아방가르드 한 연출 때문에 사람들이 이해하지 못한 부분들이 있었다고 생각된다. 극의 초반 알세스티스의 하인이 보여주는 독백은 정말 숨이 멎을 듯이 진지하면서도 구슬펐지만 극의 흐름에서 왜 필요한 부분인지 설명이 부족해 관객들이 의문을 품을 수 있다고 생각되었다.

그래서 말해주고 싶은 것

결론적으로 말하자면 이 공연은 처음부터 끝까지 정신이 없다. 그래서 이해를 할 수가 없다. 하지만 이해를 필요로 하지 않는다. 그 누구도 이 공연을 이해하지 못했다고 그 관객을 비웃을 사람은 없다. 다만 생각 없이 공연을 보다보면 무언가 뇌리를 스치고 지나가는 지금의 대한민국이 보일 것이다. 또 이 공연은 시끄럽다. 다르게 말하자면 흥겹다. 그러나 씁쓸한 마음을 한구석에 가지게 만들어준다. 음악도 즐겁고 춤도 흥겨운데 돌아가는 길에 왜 이리 생각이 많아지는 건가 싶으면 그건 바로 연출자가 의도한 새로운 메시지가 관객의 머리에 알게 모르게 전달되었기 때문이라 생각된다. 요즘 점점 고전에 대한 사람들이 관심이 떨어지고 있다. 고리타분하다고 어렵다고 생각하면서 지나쳐 버리기 쉬운 이 고전들이 우리에게 필요하다는 걸 이 한 문장으로 정리하고 싶다. 과거는 현재를 바라보는 거울이다. 우리는 이 오래된 연극을 통해서 우리의 지금을 바라볼 수 있는 기회가 될 것이다.

글 황민정 (대티 대학생 기자단, mjh1990@hanmail.net)

사진 출처 나온컬쳐(주)

이전

이전